![IMAG0388[1].jpg IMAG0388[1].jpg](https://pic.pimg.tw/eileenhsu1/1492051046-1216148176_n.jpg)

《A Pair of Tickets》(兩張機票)

by Amy Tan ( 譚恩美) Eileen Hsu 翻譯

(僅供網路閱讀,不做出版用途,禁止轉載,學術用途請聯繫版主)

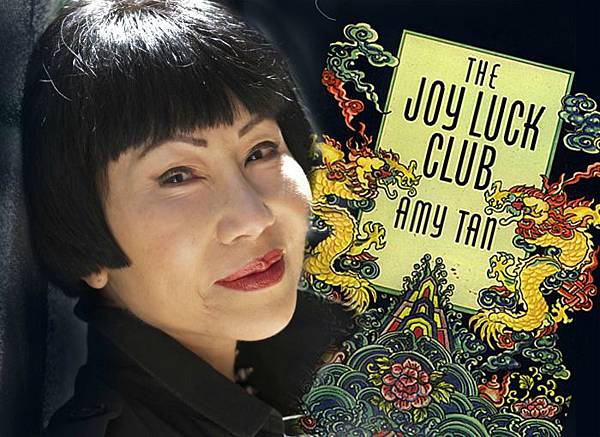

作者 譚恩美(Amy Tan)簡介:

譚恩美,華裔美國作家。1952年2月19日出生於美國加州奧克蘭,她是中國移民譚約翰(John Tan)與譚黛西(Daisy Tan)所生的三名子女中,排行第二的,她的父親是一名電子工程師兼浸信會牧師,在國共內戰期間為了躲避戰亂而移居美國。譚恩美曾經在桑尼維爾市(加州聖塔克拉拉郡的一座城市)的瑪麗安彼得森中學唸過一年書,但譚恩美十五歲那一年,她的哥哥譚彼得(Peter Tan)和父親因腦瘤在六個月內相繼過世,之後黛西讓譚恩美和她的弟弟小約翰(John Jr.)搬到瑞士去,她在瑞士蒙德克斯的蒙德羅莎學院完成中學學歷。在那段期間,她得知她的母親過去在中國曾經有過一段婚姻,那段婚姻中,她母親生育了四個孩子(一子三女,其中,兒子死於小兒麻痺),之後被迫將孩子留在上海,譚恩美將這個突如其來的消息做為她的第一部小說《喜福會》(The Joy Luck Club)的創作靈感,這本小說出版於1989年,並成為《紐約時報》(New York Times)最暢銷小說。1987年,譚恩美與母親返回中國,她首次與同母異父的姊姊們相見。

譚恩美大學時期,先就讀於奧勒岡州(Oregon State)的林菲爾德學院(Linfield College),後來因為她愛上一位義裔美國人盧‧德瑪蒂,為此她違背母親,轉入加州(California State)舊金山的聖荷西州立大學(San Jose State University)就讀,她的母親因為這件事整整六個月不跟她說話。她和盧‧德瑪蒂於1974年結婚。之後,她在聖荷西州立大學獲得英語語言學學士及碩士學位,又在加州大學聖塔克魯茲校區及柏克萊校區攻讀語言學博士學位,但1976放棄了博士班學業。譚恩美在學時期,當她尚未開始寫作生涯前,曾做過很多不同的工作-總機接線生、餐館服務生、酒保和做比薩之類的。她也當過自由商業作家,曾為美國電話電報公司(AT&T)、國際商業機器股份有限公司(IBM)、美國銀行(Bank of America)及太平洋貝爾電信公司(Pacific Bell)執行過企劃案。

1988年,譚恩美罹患萊姆關節炎症(Lyme disease),卻因為被誤診多年而併發癲癇症,她後來把她生病的心路歷程發表於《紐約時報》中。

譚恩美的作品多以探討母女之間的親情關係以及華裔美國人的生活經驗為主,她最為人們所熟知的作品是《喜福會》(The Joy Luck Club),這部作品已經被翻譯成三十五種語言版本。小說講述舊金山四個華人移民家庭的故事,透過社團《喜福會》中以麻將彼此交流,再以插敘的方式,描述了這四個家庭中,母親與女兒間的衝突與心靈糾葛。故事分為四個章節,十六篇,以下譯文《兩張機票》(A Pair of Tickets)為小說中的一個篇章內容。1993年,這部小說被改編成同名電影,由華裔導演王穎執導。

(譯自:https://en.wikipedia.org/wiki/Amy_Tan)

《A Pair of Tickets》(兩張機票)-(上)

當火車離開香港,進入中國深圳時,我感覺很不一樣,我可以感覺到我前額的皮膚漲紅,血脈重新竄流,熱血奔騰著,我的骨子裡攢起了一股熟悉的痛感,我覺得我母親說對了-我要變成中國人了!

「沒辦法否認的。」我母親在我十五歲那一年對我說,而且含含糊糊地否認我有血緣關係的中國親人,那時我在舊金山的蓋里里歐中學就讀二年級,我的高加索白人(註)朋友們都同意,我就如他們類似白種人一樣,也只是近似中國人,但是我母親之前在上海一所有名的護理學校唸過書,她說她很精通基因的所有知識,所以她毫無疑問地認為(不管我同不同意):一旦你生為中國人,你就得認同你是中國人。

「總有一天妳會明白的。」我母親說。

「妳身上有著中國人的血,只等著妳讓它流散開來。」

當她這麼說時,我彷彿見到自己蛻變成狼人,一種基因突變體瞬間爆發,在不知不覺中自我複製成一種典型徵侯群,一連串遮掩不掉的中國人素行,就像我母親曾經做過讓我覺得很尷尬的事情一樣─和店老板討價還價、在公開場合剔牙、搞不清淡黃和淡粉色一點都不適和冬季衣服的搭配。

但今天我明白我根本還不了解當一個中國人的意義是什麼!我三十六歲,我的母親已經過世了,而我此刻在火車上,帶著她回鄉的夢,我要去中國。

我們要前往廣州,我七十二歲的父親吳康寧(音譯)跟我要去那裡找他的阿姨,他從十歲後就沒再見過這個阿姨了。不知道是因為他很期待見到他阿姨,還是說只是因為回到中國,但此刻他看來就像個年輕小伙子,如此純真雀悅,連我看了都想幫他脫掉毛衣,拍拍他的頭,我們面對面坐著中間隔著一張小桌子,上面放著兩杯涼茶,這是我有記憶以來,第一次見到父親流淚。望出窗外,他看到的是黃、綠、褐的片片塊塊,一條狹窄的河渠連在鐵軌旁,低矮起伏的山丘,有三個穿著藍色夾克的人在這十月初的早晨裡架著一台牛車,我忍不住淚水也模糊了雙眼,彷彿很久以前也見過這樣的光景,只是幾乎淡忘罷了!

再不到三個小時,我們就會扺達廣州了,我的旅遊手冊詳細地告訴我最近的廣東是怎麼樣的狀況,似乎我聽過所有的城市,除了上海以外,城市名的英文拼音都改了,我想他們要說的是,中國在其他方面也有了很多的改變:Chungking(重慶)現在拼寫成Chongqing;Kweilin(桂林)拼成Guilin。我查了一下這些地名,因為在廣州見過父親的阿姨後,我們要搭飛機前往上海,在那裡,我將第一次跟我兩位同母異父的姊姊們見面。

她們是我母親第一段婚姻所生的雙胞胎女兒,1944年當她們還是嬰孩時,她從桂林逃往重慶途中,被迫把孩子拋棄在路上,那是我母親跟我說過所有關於這兩個孩子的事,所以這些年來,她們在我心中還停留在嬰孩的模樣:坐在路上,聽著遠方炮彈轟隆聲,一邊吸允著瘦弱的姆指頭。

一直到今年才有人找到她們,寫信過來告訴我們這個好消息,一封來自上海的信,署名要給我母親。當我第一次聽到她們還活著時,我想像我的雙胞胎姊姊從小嬰孩蛻變成六歲的小女孩,我心想著她們一起坐在桌前,輪流用著自來水筆,其中一個用整齊的字跡寫著:親愛的媽媽,我們還活著,她一個勁的寫了下來,然後又把筆遞給她的姊妹,而她會寫:請您趕快來接我們。

當然她們並不知道我母親在三個月前因為突然腦溢血過世的消息。前一分鐘她還在跟我父親說話,抱怨住在樓上的房客,計畫著要假裝有中國親戚搬進來,好把他們趕走,結果下一分鐘她就抱著頭,雙眼緊閉,一邊摸索找尋沙發椅,接著就雙手顫抖,慢慢地倒在地板上。

我父親是第一個打開信的人,結果是一封很長的信,她們真的稱呼她媽媽,說她們一直都尊敬她是親生母親,還保留一張她的裝框照片,她們交待了人生的種種,從我母親離開桂林,最後一次在路上看到她們的時候到她們終於找到她為止。

這兩個女兒從我父親所不知道的人生中,呼喊著我母親,這封信讓我父親心碎不已,於是他把信交給母親的老朋友林朵姨(音譯),請她儘可能委婉地回信告訴她們說我母親已經過世了。

林朵姨卻把信帶到「喜福會」,跟瑩姨(音譯)和安美姨(音譯)商量該怎麼辦,因為這麼多年來,她們都知道我母親在找尋她的雙胞胎女兒,這是她一直以來的心願。林朵姨和其他人因為這接連的兩件消息都哭了起來─三個月前失去了我母親,然後現在又這樣。所以她們禁不住有了這樣的想法,想說有沒有什麼奇跡能讓我母親起死回生,好完成她的心願。

她們如此寫信要給我在上海的姊姊們:

「親愛的女兒,我也一樣不管在回憶或內心裡,都不曾忘懷過妳們,我從未放棄我們會再喜樂重逢的希望,只是很遺憾居然經過了這麼久,我想要把我最後一次見到妳們以來的人生種種告訴妳們,等我們家到中國跟妳們見面時,我想把這一切都告訴妳們…」

她們簽了我母親的名字。

信都寫好之後,她們才告訴我關於我姊姊的事。

「這樣她們會以為她會來啊!」我低聲地說。我想像著我十或十一歲的姊姊們手牽手到處蹦跳著,她們的辮子彈跳,很興奮她們的母親─她們的母親─即將到來,然而我母親卻已經過世了。

「妳怎麼能在信中告訴她們她不會來!」林朵姨說。

「她是她們的母親,也是妳的母親,應該要由妳來告訴她們,這些年來,她們一直在期盼著她!」我想她這麼說是對的。

接著我卻也開始幻想我母親和我的姊姊們。到了上海,一切會如何呢?這些年來,她們一直等著被找到,可是我雖然一直和母親生活在一起,最後還是失去了她。我想像我在機場見到姊姊們,她們可能會踮著腳尖,焦急地站著四處張望,從我們下飛機的那一刻,就掃描著每一個黑色頭髮的人吧!而我一眼就能認出她們,那和我有著想同血緣的焦慮臉孔。

「姊姊、姊姊,我們在這裡!」我看到自己用破爛的中文說著。

「媽媽在哪裡呢?」她們泛紅焦急的臉龐四處張望著,卻還是面帶微笑的說。

「她是躲起來了嗎?」這其實也很像我母親的風格,稍微站後面一些,好玩弄一下別人,吊吊別人的胃口什麼的。我則搖搖頭,告訴姊姊,她沒有躲起來。

「喔!那個一定就是媽媽對不對?」其中一個姊姊興奮地呢喃著,指著一位前頭堆滿禮物的嬌小婦人。而那的確也很像我母親的風格,帶著堆積如山的拌手禮、食物還有小孩的玩具(全都是在特價時買的),她推說別謝她,說這些禮物不算什麼,然後又會把標籤轉過來給我姊姊看,「凱文克萊,百分百純羊毛的喔!」

我想像著自己對她們說:「姊姊,對不起,我是自己一個人來的…」我都還沒告訴她們,她們就已經從我臉上看出一切了,她們拉扯著頭髮,嘴唇痛苦扭曲地從我身邊跑走,接著我就看到自己坐上飛機回家去了。

我夢了這場景許多次─看著她們從絕望到恐懼又變得憤怒─之後我就央求林朵姨寫了另一封信,一開始,她是拒絕的。

「我怎麼能說她死了?我辦不到!林朵姨堅決地說。

「可是讓她們相信她會坐飛機來是件很殘酷的事啊!」我說。

「當她們看到只有我一個人時,會恨我的。」

「恨妳?不會啦!」她皺著眉頭說。

「妳是她們的妹妹,她們唯一的親人耶!」

「您不會明白的啦!」我這樣回她。

「我不明白什麼?」她說。

「她們會認為那是我的責任,母親會過世是因為我沒有善待她。」我低聲地說。

林朵姨看起來似乎認同卻也很感傷,覺得這麼說也沒錯,終於也能理解了的樣子,她坐了整整一小時後站了起來,給了我一封兩頁的信。她泛著淚水,我明白她做了一件我正害怕的事,所以儘管她用英文寫下我母親的死訊,我還是沒有勇氣讀它。

「謝謝您!」我低聲地說。

景色已經變得灰暗,滿滿的都是低矮的水泥建築、老舊的工廠,接著就看到愈來愈多的鐵軌,在反方向,滿是和我們這台一樣的火車。我看到月台上擠滿了穿著舊式西服的人們,衣服上佈著鮮豔的花紋,小孩們穿著粉、黃、紅、桃色的衣服,還有穿著橄欖綠加紅色衣服的軍人,老婦人們則穿著灰色上衣和七分褲。我們到廣州了!

火車還沒停穩,人們就從座位上方把隨身物品拿下來,不一會兒工夫,這些東西危險似地傾洩而下:厚重的皮箱掛著要給親戚們的禮物,快破掉的箱子上頭纏了好幾圈的膠帶免得東西散出來,裝滿紗線和蔬菜的塑膠帶,還有一包包的乾香菇、相機盒等等。接著我們就看到一串人馬急急忙忙地把我們往前推擠,回過神來,我們已經排在數列隊伍中準備入境,我感覺自己好像在搭舊金山史塔頓30號公車!我提醒自己我已經在中國了!其實這人群也沒多煩人,反正,這樣就是啦!我也開始前往擠。

我把護照和要申報的物品拿出來。上面寫著「吳」,接著是「菁妹」,1951年出生於美國加利福尼亞州,不知道海關人員會不會質疑我和護照上的照片不是同一個人,那張照片中,我的頭髮和下巴等長往後撥,而且樣子很藝術風,我戴著假睫毛、畫眼影、擦口紅,雙頰塗了腮紅顯得消瘦,我沒想到這裡的十月還那麼熱,現在我的頭髮整個放下來,十分悶熱,而且也沒有化粧。在香港的時候,我的睫毛膏融成一陀黑黑的圓狀物,其他的東西也都變成一層一層的油脂狀,所以今天我整個素顏,只有前額和鼻子上掛著一點透明的汗珠。

但即使沒化粧,我看起也不像中國人的體型,我身高五呎六吋(約一百六十八公分),整整高過人群的頭,視線遠超過於其他旅客,我母親曾告訴我,我的身高遺傳自外祖父,他是北方人,可能還有點蒙古血統。

「妳外祖母是這麼跟我說的。」我母親解釋。

「不過現在也來不及問她了,他們全都死了,妳的外祖父母、妳的舅舅們,他們的太太還有小孩都死於戰爭了,那時一顆炸彈就落在我們家,幾代的人口就瞬間毀於一旦!」

她很鎮定地說著,我想她應該花了很久的時間來平復她的悲傷吧!我接著想她怎麼會知道他們都死了,

「也許炸彈落下時,他們不在家裡啊!」我猜想。

「不可能!」母親說。

「我們全家族除了你和我之外,都死了。」

「可是妳怎麼確定,也許有些人逃出來了。」

「不可能!」我母親說,這一次她幾乎要生氣了,然後困惑的神情又沖淡了她皺起的眉頭,她開始說著所有她記得沒說清楚的地方。

「我有再回去找那間房子,一直找尋房子過去所在的位置,結果房子已經沒了,只剩一片天,在天際之下,在我的腳下踩著四層樓的燒毀磚塊和木頭,還有房子所有的生命,在遠一點的那一頭,我看到有東西被炸飛到院子裡,值錢的東西都沒了!一張曾經有人睡過的床,只剩鐵架扭曲在角落裡,還有一本燒到焦黑無法辨識的書,我看到一只沒破掉的杯子,裡面滿是灰燼,然後我找到我的洋娃娃,她的手、腳都斷掉,頭髮也被燒掉了……小時候,我看到店櫥窗裡孤零零的洋娃娃,就哭著說想要,於是母親就買給我,那是一個金髮的美國洋娃娃,腿和手臂可以轉動,眼睛會上下動,我結緍時把它留在娘家給我最小的外甥女,因為她很像我!只要洋娃娃不在她身邊她就會哭,這樣妳明白嗎?如果她和洋娃娃一起在房子裡,她的父母也會在那裡,所以大家都一起在那裡等著,我們家的風格就是那樣的!」

在海關櫃台裡的那個女士仔細看了我的證件,然後匆匆地看了我一下,又迅速地在所有表件上蓋了兩個章,然後點點頭示意我往前走,回過神來我和父親發現我們已經站在一處滿是人潮和行李的地方,我覺得自己像要迷路,父視則顯得無助。

「不好意思!」我對一位看起來很像美國人的男士說。

「你知道計程車在哪裡搭呢?」他卻呢喃的了幾句瑞典話或荷蘭話什麼的。

「小雁!小雁!」我聽到我後面傳來尖銳的叫喊聲,是一個戴著黃色編織帽的老婦人,手裡提著裝滿包裝物品的粉色塑膠袋,我以為她是要向我們兜售東西的,可是我父親瞇著眼仔細往下瞧著這個身村嬌小的婦人,接著他張大了眼睛,豁然開朗了起來,又像個雀躍的小男孩般微笑了。

「阿姨!阿姨!」他溫柔地說。

「小雁!」我姨婆輕聲說著,她剛才叫我父親「小雁」我覺得好好笑喔!那一定是他的乳名,用來趨走鬼怪,不讓它們偷走小孩的名字。

他們緊握彼此的雙手(沒有擁抱),就這樣握著手你一言我一句的說著話。

「瞧瞧你,都這麼老了!看看你有多老了啊!」他們兩人都又哭又笑的,我咬緊雙唇,忍住不哭,我要避免感受他們的喜樂,因為我在想,明天當我們抵達上海時,情境會有多麼不同,會是多麼可怕的情境啊!

姨婆指著父親的一張拍立得照片,他寫信說我們要過來時還很仔細的附上一些照片,看她有多聰明呢!還很慎重的拿照片來和我父親本人做比對。在信中,我父親本來是說我們抵達飯店時會打電話給她的!所以說他們過來見我們是給我們的驚喜,不知道我姊姊們是不是也會在機場等我們。

這時我想到了照相機,我本來就打算當父親和姨婆相見時幫他們拍照的,還好來得及。

「這裡,一起站靠近這裡!」我手握著拍立得相機說。相機閃光拍下,我把快照遞給他們,姨婆和我父親還是緊靠在一起站著,他們彼此握著相片角,看著他們的影像開始顯影。他們幾乎不發一語靜靜地看,姨婆只比父親大五歲,今年大概是七十七歲,可是她看起很蒼老,像木乃伊那樣乾乾癟癟的,她稀疏的頭髮已經全白了,牙齒也蛀成了咖啡色,每一個看似永不衰老的中國婦女都訴說著那麼多的故事啊!我暗自想著。

「長大啦!」姨婆又轉過來輕聲對我說。她往上看看我全身,然後又看了一下她粉紅色的塑膠袋,那是要給我們的禮物,我想是這樣沒錯,她似乎在盤算該送什麼給我,因為我現在已經長這麼大了!然後她突然抓住我的手肘把我轉過身去,有一對五十幾歲的男女正和我父親握手,大家微笑「啊!啊!」地說著,他們是姨婆的大兒子和大媳婦,還有四個人站在他們身邊,年紀和我差不多,另外有一個小女孩大約十歲,匆匆介紹後,我知道他們其中兩個是姨婆的孫子和孫媳婦,另外兩個是她的孫女和孫女婿,那個小女孩叫莉莉,是姨婆的曾孫女。

姨婆和我父親用他們小時候說的方言交談,其他的人說村子裡的廣東話,我聽得懂普通話但是不太會說,所以姨婆和我父親就片片段段地用普通話閒聊,聊著他們以前村子裡人們的消息,偶爾才停下來說廣東話,或用英語對我們其他人說話。

「喔!果然如我想的。」父親轉向我說。

「他去年夏天過世了。」我知道他在說什麼了,只是不知道他說的李剛(音譯)是誰,我感自己像置身在聯合國中,翻譯人員已經忙得到處亂竄。

「哈囉!」我對那小女孩說。

「我的名字叫菁妹」可是小女孩扭身看往別處,這讓她的父母尷尬地笑了。我努力想一些我會的廣東話好對她說,那些我中國城的朋友們教我說的,可是我有印象的居然都是身體器官的髒話,要不然就是一些很短的詞彙像「好吃」、「超難吃」、「她長得超抱歉!」之類的,於是我又想了另一個方法:我拿起拍立得相機,招手示意她,她馬上就跳上前來,把一隻手放在屁股上,擺出像流行模特兒的姿態,挺起胸部,對我露齒微笑,在我拍完照時,她就站在我旁邊,看到她自己出現在泛綠的影像時,就又跳又笑的。

一直到我們招了計程車要去飯店時,莉莉都一直緊握著我的手,拉著我走。

在計程車上,姨婆不停地說話,我都沒機會問她沿路經過的那些景色。

「你在信上說你只來一天。」姨婆用激動的語氣對父親說。

「才一天!一天怎麼有辦法去看所有家族的人?台山離廣州要好幾小時的車程耶!還說你到飯店才打電話給我們,這怎麼可能,我們那兒又沒電話!」

我的心跳稍微颷快了些,不知道林朵姨有沒有告訴我姊姊,我們會從上海的飯店打電話給她們?

姨婆繼續嘮叨我父親。

「我那時激動的不得了,你問我兒子,簡直天施地轉般地一直在想有什麼辦法,最後我們決定最好的方法就是我們從台山坐巴士來廣州,從一開始就跟你們見面。」

計程車穿梭在卡車、公車間行駛,又不時鳴按喇叭,我簡直要摒住呼吸了,我們似乎開上了一條很長的高架高速公路上,像是一座跨越城市的天橋般,我看到一排排的公寓,每一層樓的陽台上,雜亂地晾著衣服,我們經過一台市區公車,裡頭擠滿人,擠到他們的臉都快貼到窗戶了,接著我看到應該就是廣州市中心的樣貌映入天際,遠遠看去很像美國的主要城市,高樓建築到處林立,當車子在擁擠的市區慢下速度時,我看到好幾間小商店,裡面烏漆麻黑的成列著櫃台和架子。然後有一棟建築物,前面附著竹竿搭成的鷹架,竹竿和竹竿間用塑膠帶綁住,在窄小的平台上,男女們在拆除東西,沒綁安帶也沒戴安全帽就在那兒工作,喔!職業安全部門的人都不管這的嗎?我心想!

姨婆又用尖銳的聲音說話了。

「你沒能去看看我們的村子還有房子,真是太可惜了!我兒子事業做的很成功,他們在自由市場販售我們的蔬菜,過去這些年掙夠錢蓋了一棟三層樓的磚造房子,夠我們一大家子住了,每一年年收入都有增加,所以,並不是只有你們美國人才懂得致富呢!」

計程車停了下來,我以為我們到了,可是探頭出去,看到的卻像是凱悅酒店(世界頂級的跨國酒店集團)的氣派景像,「這是共產中國嗎?」我不解地大叫,接著對我父親搖搖頭。

「一定是搞錯飯店了!」我趕緊拿出我們的旅遊計畫旅行機票和預訂資料,我清楚地告訴過負責的旅行社業務說要選一間平價的,大約三、四十塊美金左右的,我很確定這件事,而且我們的旅遊計畫上頁寫著:「花園酒店,皇喜東路」,我們的業務員最好等著付這些額外的支出,我只能這麼說了!

這家飯店很富麗堂皇,穿著整套制服,戴著尖頂帽的服務生跳上前來,把我們的行李拿進大廳,飯店內部像座歡騰的購物商場,餐廳牆面是花崗岩加玻璃窗,先別說印象之深,我現在擔心的是價錢,還有我們會給姨婆留下什麼第一印象,會不會想說我們這些有錢的美國人才住一晚也要這麼奢侈之類的。

可是我才一走到櫃台,準備跟他們理論預訂的疏失時,結果居然是,我們的房間都已經預先付款了,每一房三十四塊美金,我覺得不好意思了起來,姨婆和其他似乎都很滿意這一晚的住宿,莉莉一直張大眼睛看一間滿是電動的遊樂場。

我們整大家族擠進一部電梯裡,服務生揮手示意我們在十八樓見,當電梯門一關上,所有人都默默不語,電梯門再打開時,大家才又放鬆似地說話,我覺得姨婆和其他的人應該沒有搭過時間這麼久的電梯。

我們的房間都緊鄰在隔壁、房型也都是一樣的,地毯、窗簾和床罩都是灰竭色系的,還有一台附遙控器的彩色電視,放在兩張雙人床之間的檯燈桌上,浴室的牆面和地板都是大理石的,我發現還有一座附有小冰箱的吧檯,冰箱裡有海尼根啤酒、可口可樂、七喜汽水,迷你瓶裝的紅牌約翰走路威士忌、百加得蘭姆酒、思美洛伏特加,還有幾包M&M巧克力、焦糖腰果、吉百利巧克力棒,於是我又大叫了「這會是共產中國嗎?」

我父親走進我的房間。

「他們決定我們就待在這裡相聚就好。」父親聳肩說著。

「他們說這樣比較不麻煩,也會有多點時間聊天。」

「那晚餐呢?」我問,我已經想像這一頓中華料理大餐好幾天了─用挖空的甜瓜清蒸的湯品、窯烤雞、北平烤鴨之類的大餐!

我父親走過去拿起放在《漫旅》雜誌旁的客房服務菜單,他快速地翻了一下,然後指著菜單。

「他們想吃這個。」我父親說。

好了,就是這樣!我們今晚要一起在房裡用餐,全家族人一起吃漢堡、薯條、蘋果派!原來他們要趕流行!

我們餐後在收拾東西的時候,姨婆和父親去逛商店,搭火車時熱到不行,現在我只想趕快沖個澡,換件涼爽的衣服。

飯店有提供隨身包洗髮乳,我打開後發現像極了海鮮醬的顏色和濃稠度,我想這才比較像中國樣嘛!我抓了一些抹在沾濕的頭髮上。

站在蓮蓬頭下,我發覺自己這才開始過得像樣一點,可是我感覺到的不是輕鬆,反而是一種孤寂,我想起母親說過要我激起自己的基因變成中國人的事,而我卻不懂她的意思是什麼。

我母親剛過世的時候,我問自己很多事情,那些根本無解的事情,好讓我自已能更加悲傷,我似乎想要挺住悲傷,說服自己我是多麼地在乎我母親。

而現在我想問的大多是我想知道答案的問題。她用的豬肉塊上帶著像木屑的東西是什麼?在上海過世的舅舅們叫什麼名字?這幾年來她是怎麼想著她另外兩個女兒的?每一次她對我發火的時候,是不是都在想著她們?她會希望我是她們嗎?她會不會懊悔我並不是她們呢?

註:高加索人種或稱為歐羅巴人種,這個人種可以分佈區域、起源地區甚至膚色等方面與我們俗稱的白種人做區分,雖然以人類學的觀點來看,高加索人種和白種人還是有著多處相異的體態特徵,但一般人其實並不易察覺這兩大人種顯著外觀的相異,以致於高加索人種的概念常與白種人重疊。

~未完待續

留言列表

留言列表